2023年12月に日経BP/日本経済新聞出版より刊行された書籍『Society 5.0のアーキテクチャ 人中心で持続可能なスマートシティのキーファクター』(日立東大ラボ 編著 )の英語版がSpringer社より刊行されました。

出版社ウェブサイトからオンライン版を無料でダウンロードできるほか、ハードカバー版(2025.6.2刊行予定)の購入も可能です。

出版社の紹介ページへ

【Bibliographic Information】

Title: The Architecture of “Society 5.0” -Six Key Factors for a People-Centric and Sustainable Smart City-

Editor: Hitachi-UTokyo Laboratory (H-UTokyo Lab.) (ed.)

Publisher: Springer Singapore

Copyright: 2025

Number of Pages: XXIX, 256

ISBN:

978-981-96-2929-9(eBook)

978-981-96-2928-2(Hardcover)

978-981-96-2931-2(Softcover)

【Table of Contents】

Prologue: The Architecture as Blueprint to Society 5.0

Part I Manifesting Society 5.0: The Evolution of Smart Cities

1 What Defines the Architecture? An Approach to the Architecture of Society 5.0

(Chiaki Hirai)

1.1 Architecture

1.2 Urban Architecture

1.3 Tomorrow’s Urban Architecture: Digital Architecture

1.4 Reference Architecture for Society 5.0

1.5 Information System Architecture

1.6 Understanding the Reference Architecture for Society 5.0

1.7 Balancing Economic Goals with Socioenvironmental Concerns

1.8 Smart City as the Embodiment of a People-Centered Society

2 Trends in Smart Cities: Global and Japanese Perspectives

(Tadashi Kaji, Takuya Kurita, Soichi Furuya, Yuki Igeta, and Atsushi Deguchi)

2.1 Before Society 5.0

2.1.1 Japanese Smart Cities: Energy Efficiency

2.1.2 European and North American Smart Cities: Solving Residents’ Problems

2.1.3 Smart Cities in Continental Asia: Efficient Infrastructure

2.2 Impact of Covid-19

2.2.1 Smart Cities Recognized as Digital Solutions for Preserving Life and the Economy

2.2.2 Turning a Corner: Smart Cities Recognized as a Real-Estate Value Proposition

2.3 Smart Cities Get a Fresh Start

2.3.1 Super Cities

2.3.2 The “Digital Garden-city Nation”

2.3.3 G20 Global Smart Cities Alliance

2.4 Smart Cities as the Embodiments of Society 5.0

2.5 Reviewing Past Smart-City Initiatives in Japan

2.5.1 Kashiwa-no-ha Smart City (Kashiwa, Chiba)

2.5.2 Dai-Maru-Yū Smart City (Chiyoda, Tokyo)

2.5.3 Smart-City Takeshiba (Minato, Tokyo)

2.5.4 Kibi Kōgen City (Kibichūō, Kaga District, Okayama Prefecture)

2.5.5 Taiji Town (Wakayama Prefecture)

2.5.6 Susami Smart City (Wakayama Prefecture)

2.5.7 Tsukuba Super Science City Initiative (Tsukuba, Ibaraki Prefecture)

Part II Approaches to Applying Society 5.0 Architecture in Smart Cities

3 Derivation of Key Factors as Methods and Implementation Procedures for Society 5.0 Architecture

(Atsushi Deguchi)

3.1 Intentional Interpretation of the Society 5.0 Reference Architecture

3.2 Complementing the Society 5.0 Reference Architecture with a Construction Method and Implementation Roadmap

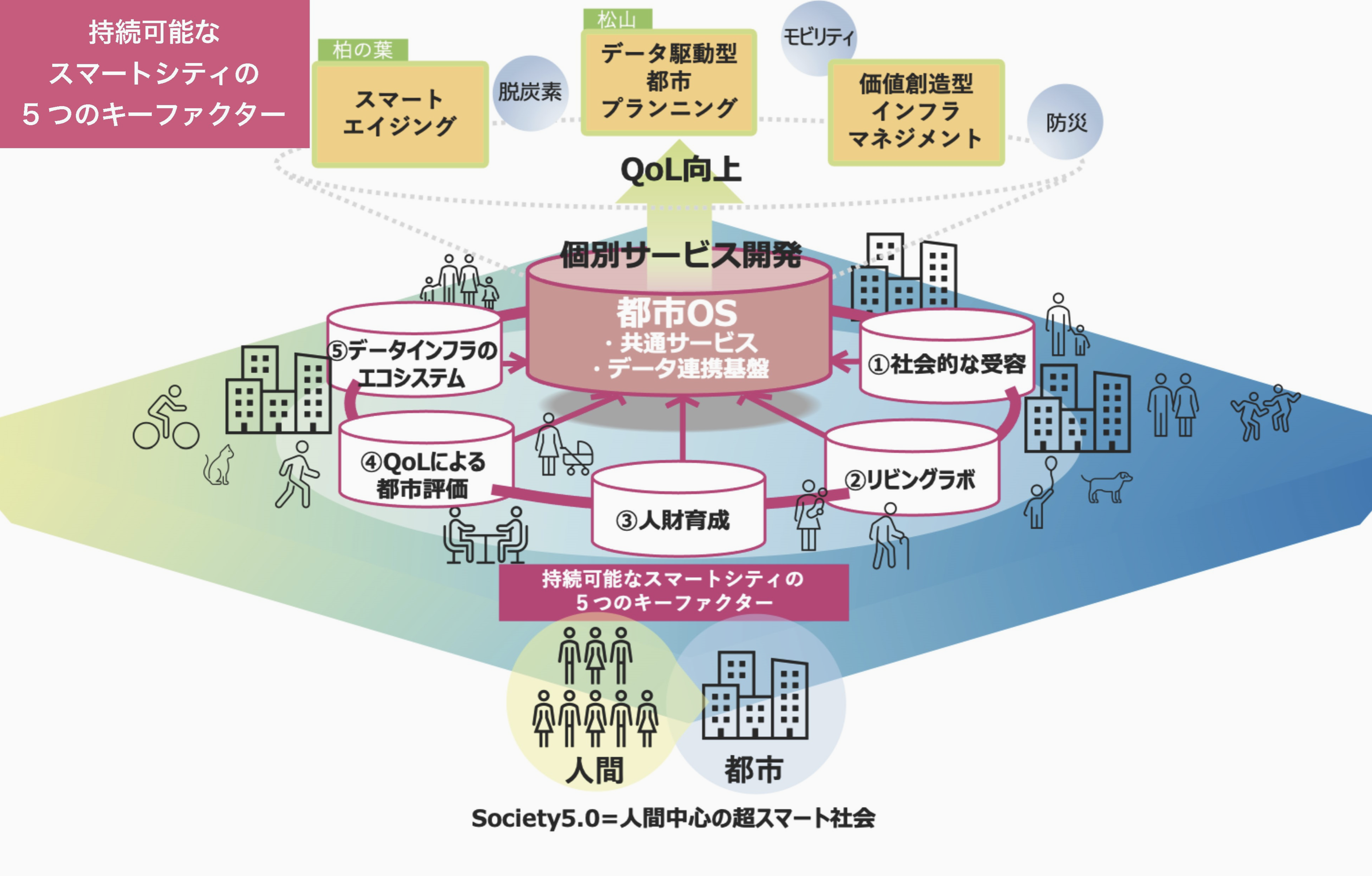

3.3 Three Perspectives and Six Key Factors Added to the Architecture

3.3.1 Key Factors for Process

3.3.2 Key Factors for Interface

3.3.3 Key Factors for Organization

3.4 Addressing the Challenges Associated with a People-Centric Sustainable Smart City

4 Six Key Factors for Making a Smart City People-Centric and Sustainable

(Tomoyo Sasao and Shin Osaki)

4.1 For Smart Cities that Manifest Society 5.0

4.2 Key Factor 1: Social Acceptance

4.3 Key Factor 2: Data Governance

4.4 Key Factor 3: Citizen Participation

4.5 Key Factor 4: QoL-Based Assessment

4.6 Key Factor 5: Human Resource Development

4.7 Key Factor 6: Data Ecosystem

4.8 Applying the Key Factors in a Target Community

5 Social Acceptance

(Kaori Karasawa)

5.1 Thinking About Social Acceptance

5.1.1 Caring About Social Acceptance

5.1.2 How to Approach Social Acceptance

5.2 Case Studies on Social Acceptance

5.2.1 Individual-Attitudes Approach

5.2.2 Importance of Trust

5.2.3 Trust-Based Attitude Model for Social Acceptance

5.2.4 Empirical Evidence for the Importance of Trust

5.2.5 How to Gain Trust

5.2.6 The Interactions Approach

5.2.7 Opposition to Sidewalk Toronto: Background and Talking Points

5.3 For a Fruitful Conversation About Social Acceptance

5.3.1 Rethinking What Social Acceptance Means

5.3.2 Values a Smart City Embodies and the Actors

6 Data Governance

(Toshiya Watanabe and Tadashi Mima)

6.1 Relationship Between Smart Cities and Data

6.2 Risks in Using Data and AI

6.3 How to Treat the Risks Associated with Data Use

6.4 Balance of Benefits and Risks Determines Social Acceptability to Use of Data in Smart Cities

7 Citizen Participation

(Tomoyo Sasao and Yuki Igeta)

7.1 Citizen Participation in Smart Cities

7.2 Living Labs: History and Value

7.3 Living-Lab Practices: Kashiwa-no-ha Smart City

7.3.1 Program 1: Collecting and Displaying People’ s Feedback

7.3.2 Program 2: Creating an AI-Driven Service That Elderly People Can Use in Everyday Settings

7.3.3 Program 3: Envisage the Near Future

7.3.4 Program 4: Thinking About Trust

7.4 Design Points for Running Living Labs in Smart Cities

7.4.1 Service Co-creation

7.4.2 Themes in the Future Vision Category

7.4.3 Themes in the Fostering Understanding Category

7.4.4 Putting the Living Lab into Action

8 Smart City QoL-Based Assessment

(Kei Suzuki, Mitsuharu Tai, and Tomoyo Sasao)

8.1 Background

8.1.1 Assessing Smart Cities from a Citizen’s Perspective

8.1.2 Recent Developments, Methods for Measuring QoL

8.2 Instrument We Propose: ActiveQoL

8.2.1 An Evaluation Approach Focused on Quality of Activities

8.3 How ActiveQoL Works

8.3.1 ActiveQoL’s System for Automatic Estimation

8.3.2 Obtaining Data on Satisfaction with a View to Making ActiveQoL Capable of Automatic Estimation

8.4 Using ActiveQoL to Evaluate an Urban Program

8.5 Demonstrating the ActiveQoL Concept

8.6 Toward Urban QoL-Based Assessment

9 Human Resource Development for Smart Cities

(Shin Osaki and Atsushi Deguchi)

9.1 The Human Resources Required for Smart Cities

9.1.1 Cross-Field Jobs for Smart Cities

9.1.2 Three Types of Human Resource Required for Smart Cities

9.2 The Roles of the Architect and Coordinators

9.2.1 The Role of the Architect

9.2.2 The Role of Coordinators

9.3 Methodology for Human Resource Development

9.3.1 A Three-Tier Pyramid

9.3.2 Analysis and Synthesis

9.4 Training for Both Experts and Laypeople

9.4.1 Applying a Human Resource Development Program and Building the Organizational Infrastructure to Deploy Human Resources

9.4.2 Raising Citizens’ Literacy and Training Leaders

9.5 Organizational Framework

9.5.1 Public-Private/Civic-Academic Consortia

9.5.2 Project Management Organization

9.5.3 Living Lab

10 Data Ecosystem

(Soichi Furuya and Atsushi Deguchi)

10.1 Data as a New Community Resource

10.2 What Is a Data Ecosystem?

10.3 Social Infrastructure Supporting Data Use: Data Infrastructure

10.4 Data-Flow Functions and Measures for Promoting Data Use

10.5 Data Provider and Users’ Needs and Impediments

10.5.1 Measure 1: Support the Generation of Ideas for Using Data to Address Community Needs

10.5.2 Measure 2: Support from the Party That Wants to Use Data

10.6 For Continuous Value Creation

10.7 From Key Factors to Applications

Part III Applications for Smart Cities Toward Society 5.0:H-UTokyo Lab’s Initiatives

11 Project 1: Public Dialog in Data-Driven Urban Planning

(Shin Osaki and Yuki Igeta)

11.1 An Attempt at Data-Driven Urban Planning During Covid

11.1.1 The Value of Public Dialog in Data-Driven Urban Planning

11.1.2 Two Covid-Era Projects to Encourage Public Dialog

11.2 Visualizing Data Pertaining to Outdoor Public Spaces

11.2.1 Growing Interest in Outdoor Public Spaces: Background to the Project

11.2.2 Overview of Hanazono-Machi Street (in Matsuyama City, Ehime) and the Study

11.2.3 Features of Public Spaces that Encourage People to Stop

11.2.4 Using Data Visuals to Facilitate Public Dialog About Outdoor Public Spaces

11.2.5 Data Visualization as a Community-Building Process

11.3 Hybrid (Offline–Online) Public Dialog

11.3.1 The Potential and Limitations of Online Dialog Tools

11.3.2 Three Hypotheses on Online Public Dialog

11.3.3 Two Zoom-Based Workshops to Test the Hypotheses

11.3.4 An Unsuccessful Attempt at Asynchronous Online Dialog

11.3.5 Synchronous and Asynchronous Hybrid (Online–Offline) Dialog

11.3.6 Hybrid Public Dialog, Not Just Online Public Dialog

11.3.7 Dialog with Citizens Unable to Meet in Person

11.4 Public Dialog in Data-Driven Urban Planning

12 Project 2: Smart Aging

(Katsuya Iijima, Ken Naono, Yoshinori Sato, and Tadashi Mima)

12.1 The Need for Frailty Prevention

12.2 The Need to Supplement Conventional Health and Wellness Interventions with Programs for Encouraging Social Participation in Older Adults

12.3 Pioneering Frailty Prevention in Japan

12.4 A Task to Be Addressed to Enable the Use of Data for Frailty Prevention

12.5 Frailty-Prevention AI

12.6 Feasibility Study of Frailty-Prevention AI in Kashiwa-no-ha Smart-City Project

12.7 Datasets Used in the Kashiwa-no-ha Smart-City Project

12.8 Obtaining Consent Toward the Use of the Data

12.9 Making Resident-Led Frailty-Prevention Services a Reality

12.10 Toward a Sustainable Society of Smart Aging

13 Project 3: City Infrastructure Management for Value Creation

(Naoki Yoshimoto and Izuru Makihara)

13.1 Today’s Infrastructure Management and Its Problems

13.2 What Is Infrastructure Management?

13.3 Three Types of Value Infrastructure Delivers

13.4 Value-Creation Process

13.5 Causal-Analysis Technique for Creating Community Value

13.6 Toward Infrastructure Management That Creates Value

14 Six Key Factors as Infrastructure for a Digital Society

(Tomoyo Sasao, Shin Osaki, Hideyuki Matsuoka, Soichi Furuya, and Atsushi Deguchi)

14.1 Shared Frame of Reference for Creating People-Centric Smart Cities

14.2 Defining the Levels of Applying the Six Key Factors

14.2.1 Key Factor 1: Social Acceptance

14.2.2 Key Factor 2: Data Governance

14.2.3 Key Factor 3: Citizen Participation

14.2.4 Key Factor 4: QoL-Based Assessment

14.2.5 Key Factor 5: Human Resource Development

14.2.6 Factor 6: Data Ecosystem

14.3 Stepwise Implementation Based on the Key Factor Levels

14.4 Key Factors as Infrastructure for a Digital Society

15 Dialogue: Creating the Future Through Dialogue: How to Achieve Society 5.0 and Deliver Well-Being Without Exceeding Planetary Boundaries

(Teruo Fujii and Toshiaki Higashihara)

15.1 Changing Environment for Both University and Company

15.2 Acceleration of Green Transformation

15.3 Taking an All-Encompassing View of Environmental Problems

15.4 Need to Adopt a User Perspective

15.5 Treating Issues as Matters of Personal Concern

15.6 Improving Diversity, Equity, and Inclusion Through Mutual Understanding

15.7 Responsibilities of Science and Technology

15.8 Mutual Engagement for Development of Human Resources and Resolution of Challenges

Epilogue: Toward the Exploration of the New Frontier of Cyberspace

Glossary